書籍連載 『究極の身体』を読む 身体の中心はどこにあるのか

- 『究極の身体』を読む

身体の中心はどこにあるのか - 運動科学総合研究所刊

高岡英夫著 - ※現在は、販売しておりません。

- 高岡英夫自身の講義を実況中継!

より詳しく、より深くスリリングに

「究極の身体」を体感してほしい

第27回(2008.01.06 掲載)

5時間目 「多重中心構造論」を読む

人類はむかしから「中心」が好きだった

むかしから人は「中心」が好きだったと思われます。したがって「中心」がいつから人々に好かれていたかというのを、歴史的に掘り起こしていく作業があるとすれば、それはたいへん意義のあることでしょう。具体的には集落が形成されるようになったり、一本柱の掘っ立て小屋が建てられるようになったり、人の群れ=集団に「長」という概念が存在するようになったりした時代まで、その時期は遡ることができると思います。考えようによってはボスを置くサルの時代まで、遡るべきなのかもしれません。

その太古から好かれてきた「中心」ですが、まずその言葉の意味から考えていきましょう。「中心」とは、もっとも重要なひとつであったり、一番重要な部分、あるいは全体を支配している唯一の部分だったりと、おそらく多くの人々にとって、ただひとつの存在だという前提があると思います。

しかし、原著の「多重中心構造論」では、「中心」というものはそもそもひとつとは限らないという理論を展開しています。そのことを身体の面からいっしょに考えていきましょう。

前記のとおり、人はむかしから「中心」が大好きだったので、身体のことを考えるときも「身体の中心はどこなのだろう?」ということをずっと考えてきたという歴史があります。もちろん、身体というものに積極的にも消極的にもまったく関心のない人々は「身体の中心」のことなど考えもしなかったでしょう。しかし武道・武術家をはじめ、芸術家や政治家など、ありとあらゆる分野において自分自身をより高めていきたいという志のある人々にとってみれば、「中心」というものを身体のどこに求めるかということに少なからぬ関心を抱いていたと思われます。

余談ですが、むかしは見事な演説家しか政治家は務まりませんでした。なぜならむかしはTVもなければマイクもスピーカーもなかったのですから。したがってオペラ歌手のようによく通る大きな声で、しかもそれは感情を見事に表現するような声のコントロールもできなければならなかったはずです。だから古のシーザーなどは、偉大なオペラ歌手にも勝るとも劣らないような声量や声のコントロール能力があったと思われます。

こうした人々が関心を持っていた身体の「中心」ですが、歴史上見ていくとその「中心」の位置は下腹部、より詳細に見ていくと臍と恥骨結合の中間地点の奥、いわゆる丹田だと考えている人がかなりいるようです。ちなみにこの丹田という言葉を使わない人々でも、この部分に中心感を持っている人はたくさんいます。その一方で、仙骨こそ身体の中心だと思っている方もいるようですし、腰椎の2番だ、いや腰椎の3番こそ中心だ、中心は球状だ、中心は縦長だetc.といろいろな説があるようです。

いずれにせよ、そういう方々は御多分に洩れずただひとつの「中心」、唯一の「中心」を追求して止まないのです。ところがもっと冷静に人間の身体構造を眺めてみると、仙骨も中心なら、股関節も中心だということが分かります。また人間の身体というのは上手い具合にできていて、上半身と下半身の重さはそれぞれ50:50に近いカタチになっています。そのために上半身の質量というものが、必然的に下半身にも非常に大きな影響を与えます。もし人間の身体が上半身・下半身がほぼ同じ大きさにもかかわらず、上半身は1kg、下半身は100kgと極端に重さが異なれば、こういう関係は成り立ちません。しかし、現実の人間の重量バランスは、上半身と下半身でほぼ50:50になっています。だから当然下半身の質量も上半身に影響するわけで、お互いにお互いの質量が相手の運動をコントロールするのに影響しあっているのです。ということは上半身と下半身を結んでいる部分、骨でいうと腰椎のどこかもやはり中心になってきます。

ではその腰椎の中心はどこかというと、これがまた非常に複雑な話になります。たとえば膝を軽く曲げて腹筋運動をする体勢になって、腰椎が1つ1つ床に接触していくような運動をやってみてください。次に反対に起き上がりながら腰椎を次々に床から離していってみてください。さて腰椎の中心はどこにあったでしょう?

その答えは「腰椎のどこでも中心になりえる」です。つまり上半身を寝かす⇔起こすという運動の間の瞬間瞬間に、もっとも体重を支えている腰椎がそのときの中心になるのです。つまり、地球の重力に対する抗力をもっとも発揮している一点だからという理由で、そこが中心になるのです。

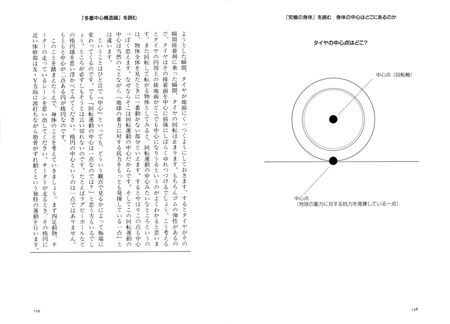

だとすれば、そのような中心は身体中のどこでもなりえます。仮にもし人間が常にゴロゴロと転がるタイヤのような存在だとすれば、「地球の重力に対する抗力をもっとも発揮している一点」はどこになるでしょう。これはまさにタイヤを考えればわかることですが、タイヤの一番外側の円周上ならどこでも「地球の重力に対する抗力をもっとも発揮している一点」になります。つまり無数にあるということです。また転がっているタイヤを見ると、もうひとつの中心が見えてきます。それはグルグルと転がっている真ん中の部分です。シャフトもなく、ホイールもはめていない中空のタイヤなら、この部分はまさになにもないただの空間ですが、ここもまさに中心です。

これは非常に重要な視点です。つまり地球という巨大な重力体とどうしても地表で接しざるをえないタイヤという存在からしてみれば、「地球の重力に対する抗力をもっとも発揮している一点」というのはどうしても重要な一点となります。たとえば転がっているタイヤの前方に超強力な瞬間接着剤を塗っておき、タイヤがそこを通過しようとした瞬間、タイヤが地面にくっつくようにしておきます。するとタイヤがその瞬間接着剤に乗った瞬間、タイヤの回転は止まります。もちろんゴムの弾性があるので、タイヤはその接着面を中心に前後にしばらくゆれつづけるでしょう。こう考えるとタイヤの円周上の接地面がどこでも中心になりうるというのがよくわかると思います。また回転して転がる物体としてみると、回転運動の中心というのは、物体全体を見たときに一番動かない部分といえます。するとやはりこの点も中心っぽく思えます。なぜならそこは回転運動の中心だからです。そしてこの回転運動の中心は当然のことながら「地球の重力に対する抗力をもっとも発揮している一点」とは違います。

ということはひと言で「中心」といっても、どういう観点で見るかによって極端に変わってくるのです。でも「回転運動の中心は一点なのでは?」と思う方もいるでしょう。ところが必ずしもそうとは言い切れないのです。たとえばラグビーボールなどの楕円球を思い浮かべてみてください。楕円の中心というのは一点ではありません。もともと中心が二点ある円が楕円なのです。